Tectonique des plaques

Tectonique des plaques

1. Tectonique des plaques

1.1 Tectonique des plaques « théorie majeure » et « Concept intégrateur »

La tectonique des plaques est une théorie majeure, qui occupe une place centrale dans les sciences de la Terre, et par conséquent une place importante dans son enseignement et son apprentissage au niveau secondaire et universitaire. Comme d’autres concepts géologiques, elle semble problématique aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants pour des raisons multiples.

La théorie de la tectonique des plaques présente une importance cruciale du fait qu’elle constitue un cadre global pour poser des problèmes d’ordre géologique relatifs à la géodynamique externe et interne. Elle a permis l’établissement des liens et des relations entre des faits et des phénomènes géologiques, en plus de l’explication et de l’interprétation des différents problèmes relatifs à la dynamique de la terre.

La théorie de la tectonique des plaques a non seulement apporté des éléments d’explication à la compréhension de la dynamique, du fonctionnement et de l’histoire de la terre, mais il a aussi, d’une manière indirecte, unifié et intégré plusieurs domaines d’étude des sciences de la Terre, comme la pétrographie, la volcanologie, la sédimentologie, la paléontologie, la stratigraphie et la tectonique. Il a donné naissance à de nouvelles sciences comme la géodésie, la géostatique, la géophysique et la géochimie (Gohau, 1990).

Cette théorie est considérée comme une rupture épistémologique dans l’histoire de la géologie, marquée par un passage de la géologie descriptive à la géologie explicative et systémique. Son introduction a permis aux concepteurs des programmes de proposer une approche systémique. Cette dernière permet de mettre les relations entre les différents éléments des phénomènes géologiques internes ayant une relation avec la tectonique des plaques, et l’identification des réactions entre elles. Cette approche donne une importance à la vision globale lors de l’étude des phénomènes, et permet d’étudier plusieurs variantes en même temps, avec des modèles simples à utiliser même qu’ils ne soient pas souvent précis. Elle a permis d’approcher des concepts, des phénomènes et des principes importants en géologie ; aussi d’organiser et de structurer un grand nombre de faits et de phénomènes géologiques qui restent souvent isolés dans l’esprit de l’apprenant.

1.2 Histoire de la formulation de la théorie de la tectonique des plaques

La théorie de la tectonique des plaques naît du mariage de l’hypothèse de l’expansion des fonds océanique et des observations de la localisation des activités sismo-tectonique à l’échelle du globe terrestre. Dès la fin du 19ème siècle, les géologues ont montré que les chaînes de montagnes et les volcans se répartissaient suivant des bandes relativement étroites. La carte de la répartition des séismes établie par Beno Gutenberg et Charles Francis Richter en 1954 renforce cette idée, en montrant que les séismes sont confinés dans des régions précises qui correspondent aux dorsales, aux failles transformantes, aux fosses et aux chaînes montagneuses.

Au niveau des fosses, les foyers des séismes aboutissent jusqu’à 700Km de profondeur, alors qu’ils sont restreints à la partie superficielle du globe terrestre (inférieure à 100 Km). Cette observation confirme une hypothèse formulée au début du 20ème siècle pour l’explication des mouvements isostatiques : la partie superficielle de la Terre constitue une couche au comportement rigide baptisée la lithosphère, qui surmonte une couche au comportement ductile, l’asthénosphère. La lithosphère se distingue donc de l’asthénosphère, non pas par sa composition chimique, mais aussi par son comportement mécanique. Elle comprend la croûte terrestre (continentale ou océanique) et la partie supérieure du manteau.

Les tremblements de terre qui surviennent sous les fosses à une grande profondeur, ne peuvent se comprendre que par l’existence d’un matériau rigide enfoncé dans le manteau. Wadachi, en 1930, avait déjà remarqué que les foyers de ces tremblements de terre avaient une répartition géométrique précise en fonction de la profondeur, ils se localisaient suivant un plan incliné. Ainsi, Benioff en 1955, a poursuivi ces recherches de Wadachi, et le plan de répartition des séismes sous 1es fosses est aujourd’hui connu sous le nom de zone de Wadachi-Benioff (1955).

En 1967, Oliver et Isacks expliquent ces plans comme la trace de la lithosphère océanique retournant dans le manteau. Ces lieux de disparition de la lithosphère océanique (baptisée plus tard zones de subduction) sont nécessaires dans la logique de l’expansion des fonds océaniques, si on ne veut pas supposer l’expansion de la Terre ; ils sont désormais démontrés.

En 1967, Morgan a développé la première hypothèse relative aux plaques tectonique. Il suppose que la lithosphère est fracturée en une série de blocs parfaitement rigides, se déplaçant les uns par rapport aux autres sur l’asthénosphère (manteau moyen). Comme ces mouvements de « blocs » se font sur une sphère (la Terre), le mouvement de chaque bloc peut être décrit par une simple rotation entre sa position initiale et sa position finale, rotation définie par un axe passant par le centre de la Terre et une vitesse angulaire.

Dans la même année et d’une manière indépendante, Dan Mc Kenzie et Parker lancent des conceptions analogues en introduisant le terme de « plaque ».

En 1968, Le Pichon, a proposé une première application en divisant la surface du globe terrestre en 6 plaques gigantesques lithosphériques dont il détermine les frontières à partir de l’activité tectonique, et il a calculé les pôles de rotation de leur mouvement relatif depuis 120 millions d’années. Il a montré ainsi que les mouvements des fonds océaniques, déterminés à partir des linéations magnétiques, peuvent se modéliser en termes géométriques simples. Par la suite, ces mêmes procédés permettent par simple fermeture des océans de reconstruire les positions successives des continents depuis 200 millions d’années, date où comme l’avait supposé Wegener, ils formaient un unique supercontinent nommé Pangée qui s’est ensuite disloqué. En 1968, Bryan Isaks, Oliver et Sykes parlent de “nouvelle tectonique globale” en vérifiant qu’elle est conforme aux phénomènes sismiques. Ainsi dans cette même année, Vine et Hess ont introduit pour la première fois l’expression “tectonique des plaques”.

La théorie de la tectonique des plaques a donc été formulée très rapidement dans les années 1967-1968. Elle repose sur les principes suivants :

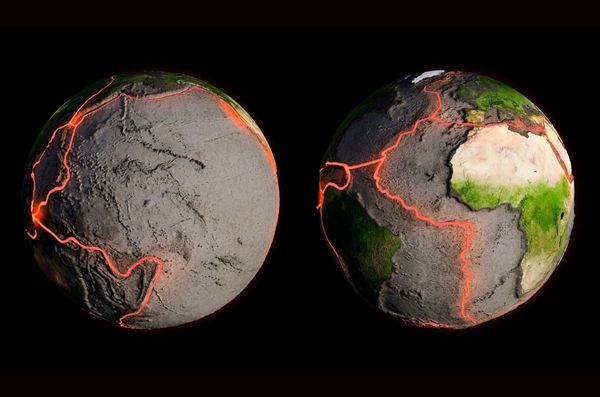

– La lithosphère, qui est la couche externe rigide du globe, est divisée en plaques. Les plaques sont soit purement océaniques, soit océaniques et continentales.

– Les frontières de plaques sont de trois types : Les frontières divergentes (dorsales océaniques ou zones d’accrétion). Les frontières coulissantes (failles transformantes) où deux plaques glissent l’une par rapport à l’autre. Les frontières convergentes qui regroupent les zones de subduction où les plaques océaniques retournent dans le manteau, et ceux de collision où les plaques continentales s’affrontent.

– Les plaques se déplacent rigidement, sans se déformer et leur mouvement est décrit par des règles simples de géométrie sur la sphère.

– L’activité tectonique est confinée aux frontières de plaques. On peut remarquer que ces règles de la tectonique des plaques ne contiennent aucune proposition sur le moteur des mouvements. Cependant, à la fin des années 1960, il ne fait pas de doute pour les chercheurs que les mouvements des plaques en surface sont couplés avec des mouvements internes affectant l’ensemble du manteau, et il est devenu implicite que le moteur du déplacement des plaques est une forme de convection thermique.

En 1970, la théorie de la tectonique des plaques était au point, et la communauté scientifique commençait à prendre conscience de sa richesse comme de ses implications dans toutes les sciences de la Terre. Cet historique est relaté dans l’histoire de la théorie de la tectonique des plaques.

Mais en sciences, tout change, et aucun modèle, aucune théorie n’est figée pour l’éternité. Il y a toujours des confirmations postérieures, mais aussi des perfectionnements, des modifications à la marge, voire des remises en cause partielles ou totales.